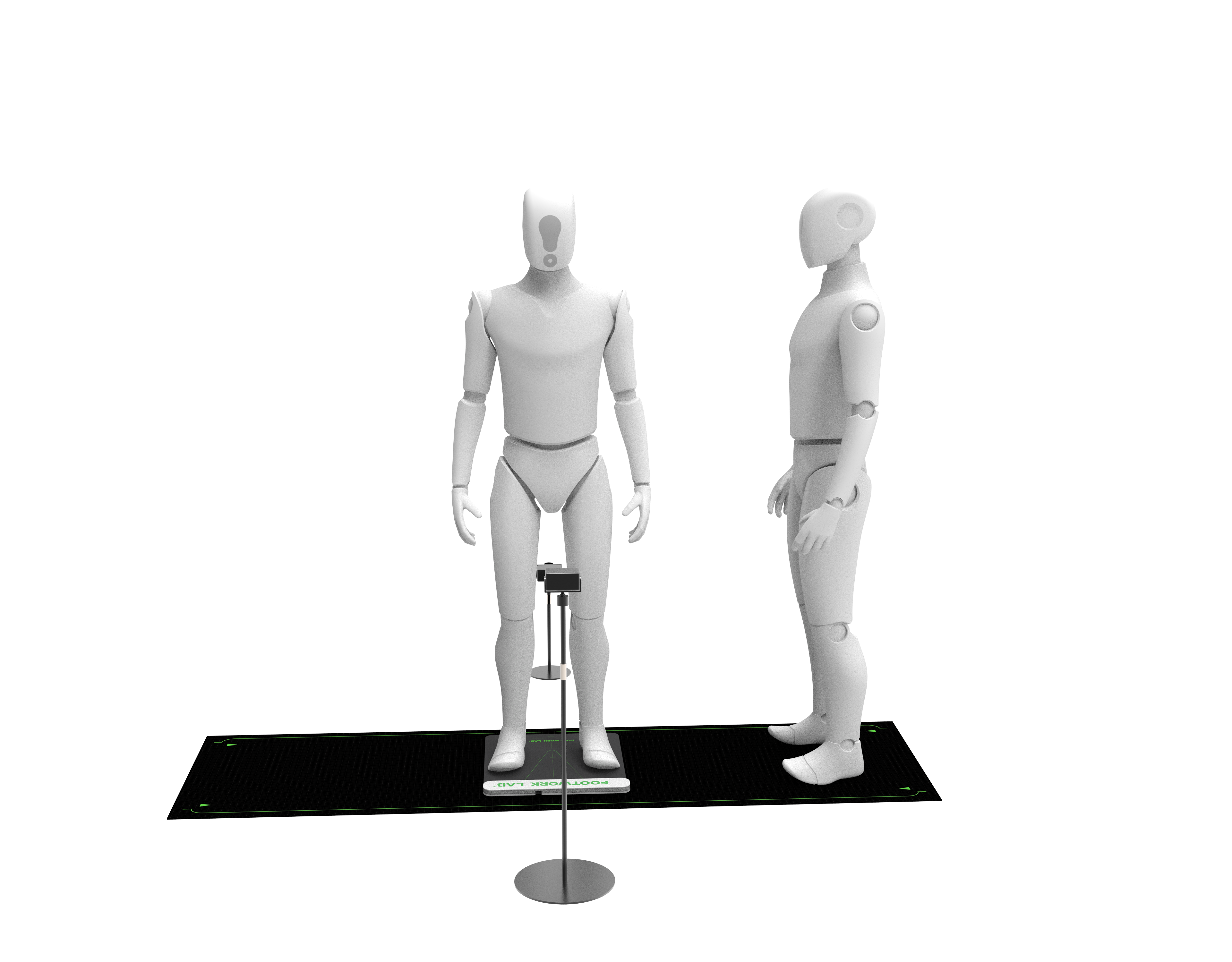

Ein klinischer Gangscan zur Diagnose ist eine spezialisierte biomechanische Untersuchung, die von medizinischen Fachleuten eingesetzt wird, um Gangabnormalitäten zu erkennen und zu charakterisieren, und die bei der Diagnose verschiedenster muskulöskelettaler, neurologischer und entwicklungsspezifischer Erkrankungen unterstützt. Dieses diagnostische Werkzeug kombiniert fortschrittliche Technologien – wie Druckplatten, Bewegungserfassungssysteme und Elektromyographie (EMG) –, um quantitative Daten zum Gehablauf eines Individuums zu erfassen, die anschließend analysiert werden, um Abweichungen von der normalen Gangmechanik festzustellen. Der klinische Gangscan beginnt mit einer detaillierten Anamnese und körperlichen Untersuchung, gefolgt von der Erfassung der Gangdaten beim Gehen auf ebener Strecke oder auf einem Laufband. Zu den gemessenen wesentlichen Parametern gehören Schrittlänge, Schrittfrequenz, Dauer der Stand- und Schwungphase, Fortbewegungswinkel des Fußes, Bewegungsumfang der Gelenke (am Sprunggelenk, Knie, Hüfte und Becken) sowie die Druckverteilung auf der Fußsohle. Diese Kennzahlen werden mit normativen Vergleichsdaten verglichen, die dem Alter und Geschlecht des Patienten entsprechen, um signifikante Abweichungen festzustellen. Bei der Diagnose muskulöskelettaler Erkrankungen können klinische Gangscans Abnormalitäten wie eine Überpronation bei Plattfüßen aufzeigen, die zur Plantarfasziitis beitragen kann, oder eine übermäßige Supination im Zusammenhang mit Hohlfüßen, die das Risiko von Verstauchungen am Sprunggelenk erhöht. Bei neurologischen Erkrankungen wie der zerebralen Kinderlähmung kann der Scan charakteristische Gangbilder wie spastische Gangbilder mit Scherenstellung (Kreuzen der Beine) oder Zehenspitzgang zeigen, die typisch für diese Erkrankung sind. Im Entwicklungsrahmen können Gangscans bei Kindern frühzeitig Anzeichen von Erkrankungen wie Hüftdysplasie oder Klumpfuß erkennen und somit rechtzeitige Maßnahmen ermöglichen. Der diagnostische Wert klinischer Gangscans liegt in ihrer Fähigkeit, subtile Abnormalitäten quantitativ zu erfassen, die allein durch visuelle Beobachtung nicht offensichtlich sein könnten. Ein Patient mit leichter peripherer Neuropathie zeigt beispielsweise eine geringfügige Instabilität während der Schwungphase, die ein Gangscan als erhöhte Schrittweite oder verkürzte Dauer der Schwungphase messen kann. Diese objektiven Daten unterstützen eine präzise Diagnosestellung und helfen dabei, Erkrankungen mit ähnlichen klinischen Erscheinungen zu unterscheiden, beispielsweise Gangstörungen aufgrund von Muskelschwäche gegenüber solchen, die durch Gelenkpathologien verursacht werden. Klinische Gangscans unterstützen zudem die Therapieplanung, indem sie die spezifischen Mechanismen identifizieren, die der Gangstörung zugrunde liegen. Ein Beispiel hierfür ist ein Scan, der eine verringerte Kniestreckung während der Endstandphase zeigt und auf eine Quadrizeps-Schwäche hinweist, was die gezielte Verschreibung von Kräftigungsübungen leitet. Außerdem können wiederholte Gangscans Verläufe über die Zeit verfolgen und die Wirksamkeit von Interventionen wie Operationen, Physiotherapie oder orthopädischen Hilfsmitteln beurteilen. Indem sie eine Grundlage für evidenzbasierte Diagnosen und Behandlungen schaffen, sind klinische Gangscans unverzichtbar, um die Behandlungsresultate der Patienten bei einer Vielzahl von Erkrankungen zu verbessern.